サイト内検索

ソリューションコラム

- トップページ

- ソリューションコラム

- リモートワークとは?テレワークとの違いや導入メリット・効果、導入時の注意点などを解説

リモートワークとは?テレワークとの違いや導入メリット・効果、導入時の注意点などを解説

2024.10.17

働き方改革やコロナ禍をきっかけに日本でもリモートワークがだんだんと普及してきましたが、「リモートワークに関してよく分からない点や不安な点があり、どのように導入すべきか迷っている」という企業も多いかと思います。「リモートワーク」と「テレワーク」という2つの言い方が混在し、どう違うのかと疑問に思っている方も多いようです。

そこで今回は、「リモートワーク」「テレワーク」という言葉の意味を明確にした上で、リモートワーク導入にあたって押さえておくべきポイント(リモートワークのメリットとデメリット、導入時の課題とその対策)をまとめ、リモートワークの全体像をわかりやすくコンパクトに解説します。

目次

リモートワークとはどんな働き方?テレワークとの違い

まずは、「リモートワーク」の意味や「テレワーク」との違いを確認しておきます。参考までにアメリカでの使われ方も紹介します。

「リモートワーク」の「リモート」は「遠く離れている」という意味の形容詞で、「リモートワーク=会社・オフィス・事務所から離れた場所で働くこと」を意味します。

「テレワーク」の「テレ」も、「遠く離れている」ことを意味します。ただし、こちらは形容詞ではなく接頭辞(単語の一部)で、「テレフォン」や「テレビジョン」の「テレ」と同じものです。したがって、テレワークも「会社・オフィス・事務所から離れた場所で働く」という意味になります。

総務省は会社以外の場所で働く働き方を表す言葉として「テレワーク」を公式に採用し、「テレワーク=ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義しています(総務省「テレワークの意義・効果」)。

アメリカでは、「リモートワーク」と「テレワーク」は明確に区別して用いられます。

「テレワーク」は出社勤務とのつながりが残っており、定期的な出社や対面ミーティングへの参加などが求められます。「リモートワーク」はそうした義務がなく、出社勤務とは切り離された勤務形態となっています。

日本でも、リモートワーク・テレワークが本格的に普及すれば何らかの使い分けが生じるかもしれません。

「テレワーク」の意味と総務省による定義・区分

「リモートワーク」の「リモート」は「遠く離れている」という意味の形容詞で、「リモートワーク=会社・オフィス・事務所から離れた場所で働くこと」を意味します。

「リモートワーク」の意味

「テレワーク」の「テレ」も、「遠く離れている」ことを意味します。ただし、こちらは形容詞ではなく接頭辞(単語の一部)で、「テレフォン」や「テレビジョン」の「テレ」と同じものです。したがって、テレワークも「会社・オフィス・事務所から離れた場所で働く」という意味になります。

総務省は会社以外の場所で働く働き方を表す言葉として「テレワーク」を公式に採用し、「テレワーク=ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義しています(総務省「テレワークの意義・効果」)。

アメリカでは「リモートワーク=出社不要」「テレワーク=定期的に出社が必要」

アメリカでは、「リモートワーク」と「テレワーク」は明確に区別して用いられます。

「テレワーク」は出社勤務とのつながりが残っており、定期的な出社や対面ミーティングへの参加などが求められます。「リモートワーク」はそうした義務がなく、出社勤務とは切り離された勤務形態となっています。

日本でも、リモートワーク・テレワークが本格的に普及すれば何らかの使い分けが生じるかもしれません。

リモートワークの効果・メリット

以上の事からここでは「リモートワーク」として解説を続けます。

企業側・従業員側の双方から見て、リモートワークには以下のように複数の効果・メリットがあります。

・幅広い地域から人材を採用できる

・家庭や健康などの事情で出社が難しい人材でも、採用・雇用継続が可能

・ワークライフバランスが実現しやすい会社として認知され、採用力向上・離職率低下に

つながる

企業側・従業員側の双方から見て、リモートワークには以下のように複数の効果・メリットがあります。

【企業側のメリット】

人材確保・離職防止

・幅広い地域から人材を採用できる

・家庭や健康などの事情で出社が難しい人材でも、採用・雇用継続が可能

・ワークライフバランスが実現しやすい会社として認知され、採用力向上・離職率低下に

つながる

コスト削減

・一般的にオフィスを縮小でき、光熱費・設備メンテナンス費・賃料などを削減できる

・従業員に支給する交通費を削減できる

・リモートで対応可能な業務を外注化することで、人件費を削減できる

災害・パンデミック発生時の事業継続

・震災・水害や感染症パンデミックにより出社やオフィスでの業務が

できなくなったとしても、事業の少なくとも一部を継続できる

【従業員側のメリット】

通勤の負担(時間・ストレス)から解放される

・出社準備や通勤にかかる時間と手間、満員電車でのストレスなどから解放され、

より業務に集中できる

育児・介護・療養との両立がしやすい

・家族の育児・介護やケガ・病気の療養のため、出社勤務や長時間の連続就業が

難しい場合でも、(業務の量・レベルを変えずに)仕事を継続できる

・ケガや病気で休職した場合、回復状況に応じて少しずつリモートで仕事をすることで、

スムーズな復帰が可能

職業選択の幅が拡大

・通勤可能範囲外にある会社でも就職が可能

・家庭や健康の事情で出社勤務ができなくても採用してもらえる

リモートワークのデメリット・注意点

リモートワークには、無視できないデメリットやリスクもいくつか存在します。

各従業員の自宅のパソコンや出先で使うモバイル端末、コワーキングスペースのパソコンなど、業務が行われる場所や端末が増えるほど、情報漏洩の経路が増え、盗み見や端末盗難、通信傍受などによる漏洩のリスクが高まります。

出社勤務の場合、最終的には上司・同僚による目視や社内監視カメラ・顔認証システムによる確認などによって勤怠の打刻の正確さが確かめられます。

しかし、リモートワークでは「所定就業時間内に就業場所にいること」や「所定就業時間外にどれだけ勤務しているか」を正確に把握することは難しく、不正打刻やサービス残業が発生しやすくなる恐れがあります。

普段から顔を合わせる部下とリモートワーカーの部下では、「働きぶり」の見えやすさが異なるため、上司による人事評価に偏りが生じる可能性があります。

また、リモートワーカーの勤怠状況把握が不明確であるために、出社勤務組の間に不満が広がってしまう例も少なくありません。

こうしたことから社内に人事面での不公平感がわだかまり、生産性や離職率の悪化につながる恐れがあります。

情報漏洩のリスクが高まる

各従業員の自宅のパソコンや出先で使うモバイル端末、コワーキングスペースのパソコンなど、業務が行われる場所や端末が増えるほど、情報漏洩の経路が増え、盗み見や端末盗難、通信傍受などによる漏洩のリスクが高まります。

勤怠状況の把握が不明確化する

出社勤務の場合、最終的には上司・同僚による目視や社内監視カメラ・顔認証システムによる確認などによって勤怠の打刻の正確さが確かめられます。

しかし、リモートワークでは「所定就業時間内に就業場所にいること」や「所定就業時間外にどれだけ勤務しているか」を正確に把握することは難しく、不正打刻やサービス残業が発生しやすくなる恐れがあります。

人事評価の不公平感が強まる恐れがある

普段から顔を合わせる部下とリモートワーカーの部下では、「働きぶり」の見えやすさが異なるため、上司による人事評価に偏りが生じる可能性があります。

また、リモートワーカーの勤怠状況把握が不明確であるために、出社勤務組の間に不満が広がってしまう例も少なくありません。

こうしたことから社内に人事面での不公平感がわだかまり、生産性や離職率の悪化につながる恐れがあります。

社内コミュニケーションが希薄化する

対面でのコミュニケーションが減ることで、従業員のモチベーション(やる気)や、チームとしての結束力が低下し、生産性が悪化する恐れがあります。従業員が孤独感を抱き、離職につながってしまうことも考えられます。

社内承認手続きが停滞する

社内承認手続きに紙とハンコを要する会社の場合、リモートワーカーが出社するまで手続きが進まなかったり、書類郵送の手間や時間がかかったりして、承認プロセスが滞ってしまう事態が起こりえます。

仕事とプライベートの境目がなくなり、業務効率低下や過労につながる

出社勤務の場合、出勤のプロセスや会社という場所、上司・同僚の目があることなどによって、仕事とプライベートが明確に分断されます。

リモートワークでは両者の境目があいまいになり、仕事の時間にプライベートが混入したり、プライベートの時間を仕事が浸食したりする事態に陥りやすくなります。

その結果、業務効率が下がったり、過労につながったりする恐れがあります。

リモートワーク導入にあたり検討すべき課題と対策

リモートワークを導入する際には、デメリット・リスクが顕在化することを回避し、メリットの最大化を図るための対策が必要です。

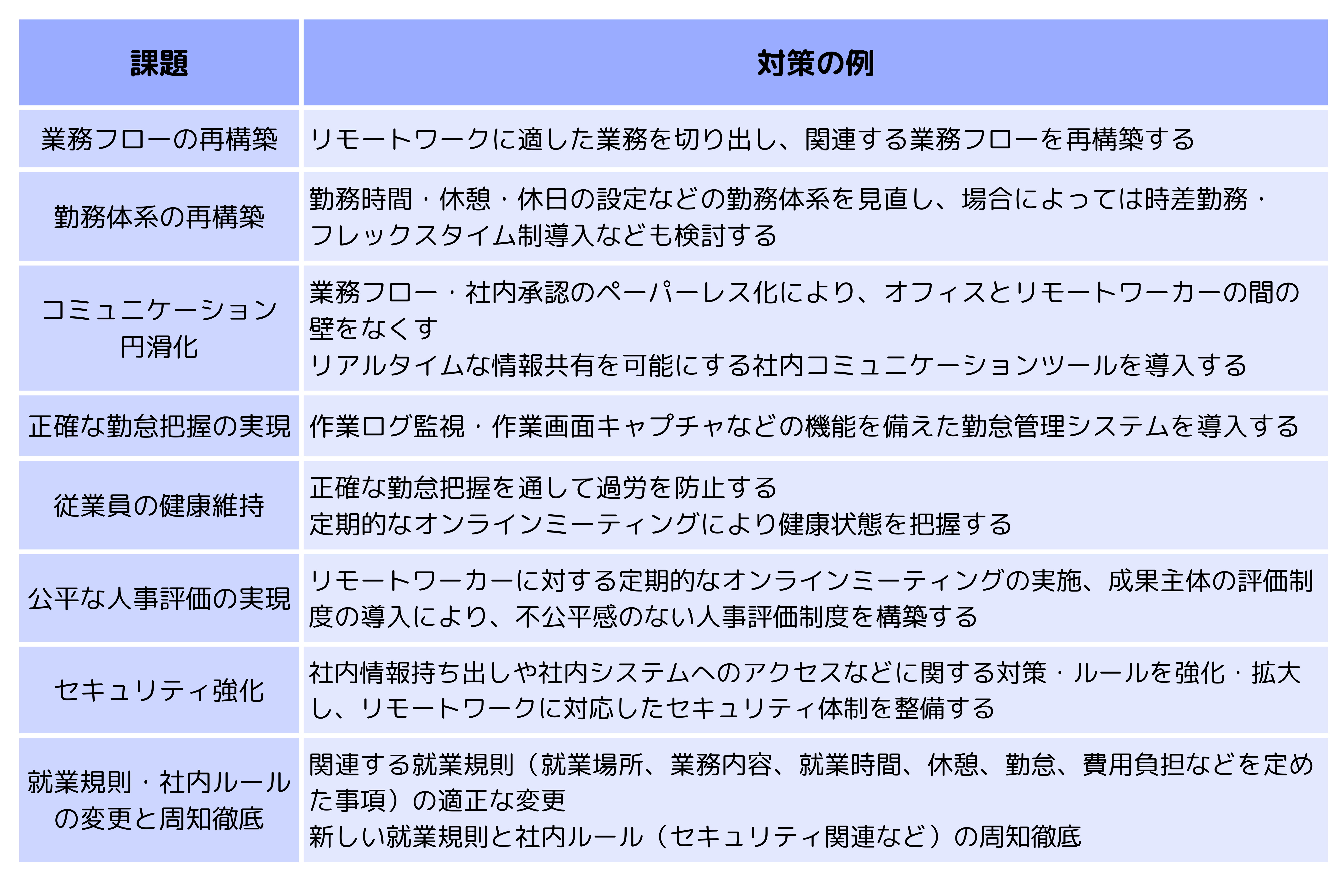

主な課題と対策例を表にまとめます。

主な課題と対策例を表にまとめます。

まとめ

リモートワークには企業の人材戦略や業務体制、事業継続体制を柔軟化する効果があり、従業員にとってもストレス低減や職業上の選択肢の拡大などのメリットがあります。

一方で、社内コミュニケーションや勤怠管理、人事評価、モチベーション維持などの面で解決すべき課題があります。

自社の事態に即して課題を具体化した上で、社内体制見直しや各種業務ツールの導入、ルールの策定・周知徹底などを通して課題を解決していくことが求められます。

一方で、社内コミュニケーションや勤怠管理、人事評価、モチベーション維持などの面で解決すべき課題があります。

自社の事態に即して課題を具体化した上で、社内体制見直しや各種業務ツールの導入、ルールの策定・周知徹底などを通して課題を解決していくことが求められます。